|

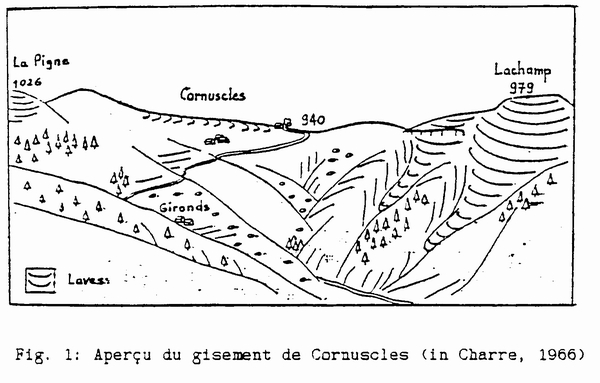

Les tuiles de Cornuscle Pour planter le décor géologique voici un extrait de l'article de Monsieur Georges Naud, Conservateur du Musée de la Terre Ardéchoise, paru dans les "Cahiers du Mézenc N°2" (1998). S'imaginer que " les environs du Mézenc étaient couverts de lacs au bord desquels poussait une végétation très diversifiée avec des conifères et des feuillus qui croissent toujours dans nos contrées et des espèces qui ne vivent que sous des climats différents de type subtropical par exemple" est une chose difficile, quand ont voit nos reliefs actuels. "Étude de quelques gisements : Cornuscle Situation du gisement. Le gisement se situe à 940 m d'altitude, sur la crête rocheuse qui sépare les vallées de la Dorne et de l'Eysse, entre les sommets de La Pigne (1026 m) au Sud-Ouest et celui de Lachamp (979 m) au Nord-Est. Il apparaît au col, au niveau duquel est établie la dernière maison du hameau de Cornuscle (fig. 1). Stratigraphie. Les dépôts qui s'étendent sur 350 m de long et 80 m de large ont entre 6 et 7 m d'épaisseur. Leur stratigraphie est la suivante de bas en haut : 1 – Socle cristallin ; Pétrographie. Les argiles sont à base de kaolinite et d'illite. Elles montrent des couches claires, très minces, qui alternent avec des strates sombres, plus épaisses et plus grossières. La succession de ces alternances bien que très irrégulière a été réalisée dans un milieu calme, probablement un lac. Cette disposition suggère selon Charre (1)(1966), "un climat à pluviosité inconstante, sans doute de type sub-aride, conclusion qui confirme celle tirée de l'observation des formes et que corroborent les empreintes de feuilles exhumées de ces argiles. " Dans les sables, les graviers et galets sont de nature variée : éléments du socle cristallin proche, basaltiques, gréseux et argileux. Parmi les grès, il est possible de reconnaître un grès ferrugineux et un grès grossier à ciment ferrugineux et carbonaté qui correspond à un des rares vestiges de l'ancienne couverture sédimentairetaire du Secondaire. Les sables sont constitués de biotite fraîche à nombreuses inclusions de zircon, de quartz et de feldspaths. L'aspect de ces dépôts indique un milieu plus agité que le précédent, une rivière très probablement. Le gisement de Cornuscle, intéressant au plan géologique, l'est aussi au point de vue des matériaux utiles. En effet, les argiles qui composent essentiellement le gisement miocène, ont été longtemps utilisés pour la fabrication des tuiles. La dernière exploitation a été abandonnée il y a une quarantaine d'années. Le dernier exploitant était un monsieur Riou." Exploitation. L’exploitation du gisement de Cornuscle reste une affaire de famille, Des anciens témoignent : Les Tuiles de Girond Texte extrait du " Coulassou " N°23 de novembre 1979. Article de Jacques Chabal. La plupart des maisons de notre canton, et jusqu'à Lamastre, Saint-Pierreville, Saint-Julien-Boutières, étaient abritées, il n'y a pas si longtemps – puisque la dernière fournée fut cuite il y a environ 65 à 70 ans - par des tuiles de la vallée de Pont de Fromentières de Cornuscle en passant par Ribefaite, Seynac, Girond. Tout le monde faisait ses tuiles, chaque hameau, chaque famille... Les mines de Girond, trop éloignées et difficiles d'accès avaient été abandonnées au profit de celles de Cornuscle. Chacun son tour, à ses moments perdus, se faisait mineur et descendait l'échelle jusqu'à 10 ou 12 mètres de profondeur pour aller chercher la " terre noire et sèche ". On remontait le panier bien rempli, les amis le vidaient dans les chariots qui attendaient à quelques mètres de là. La charrette pleine, on payait son dû, car on payait la terre noire que l'on venait chercher au propriétaire du terrain. Chaque groupe reprenait la direction de son hameau le chargement terminé. Et là, que ce soit à Girond ou à Seynac, on mélangeait la terre sèche à l'eau du puits et on la battait au sabre (en fer) de nombreuses heures durant ; on la tournait ensuite avec de grandes pelles en bois, on la séchait encore en rajoutant un peu de terre sèche. Enfin, on laissait là ce tas, et, à la fin de la journée, courbattu par tant d'efforts, on le recouvrait de fougère jusqu'au lendemain matin. A la première heure du jour, on remplissait les moules (en fer), il y en avait 6000 par fournée... et on signait chaque tuile de ses initiales pour ne pas les mélanger avec celles du voisin. On plaçait les moules par rangées de quatre, les uns sur les autres, jusqu'en haut du four. Lorsque celui-ci, le soir venu, était plein, on allumait le feu. Celui-ci devait monter doucement pour ne pas casser la tuile dans le moule ainsi, on faisait en premier lieu le " petit feu ", puis, vers minuit, la chaleur pouvait atteindre son maximum, c'était le " grand feu". Deux ou trois personnes étaient chargées de surveiller et d'alimenter le foyer de façon à ce qu'il n'y ait pas de baisse brutale de chaleur, et ce pendant 24 heures. Il fallait 100 quintaux de bois pour cuire une fournée

Tout se passait bien : les tuiles diminuaient de hauteur. On arrêtait alors le feu, on laissait refroidir et, le lendemain, la fournée était prête. Les marchands, venus des quatre coins du canton et du canton voisin, prenaient livraison des tuiles et allaient les revendre dans toute la vallée. La plupart des familles faisaient une fournée par an d'autres en faisaient jusqu'à deux ou trois, guère plus. En effet, pour faire les 6000 tuiles d'une fournée, une moyenne de 100 journées de travail était nécessaire, tout cela bien sûr en surplus du travail quotidien de la ferme

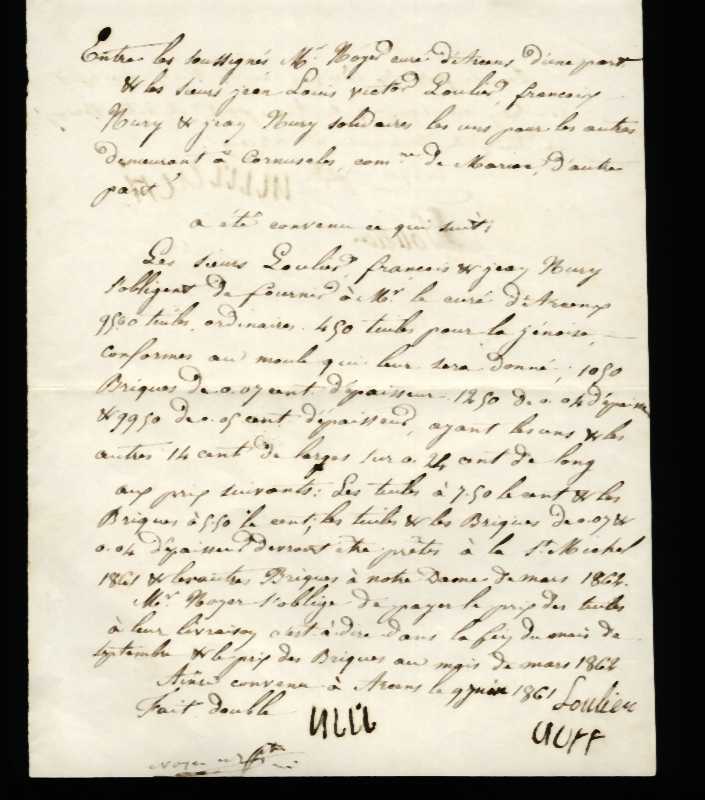

Nous remercions le Pépé LACOUR (Gabriel), ancien de Girond, d'avoir bien voulu nous conter avec précision cette activité disparue. Dans les archives de la cure d'Arcens relatives à la reconstruction de l'Eglise :

Quelques liens :

|